2020-2021第一学期数学教研活动二

发表日期:2020/10/28 12:23:08 作者:admin 有1298位读者读过

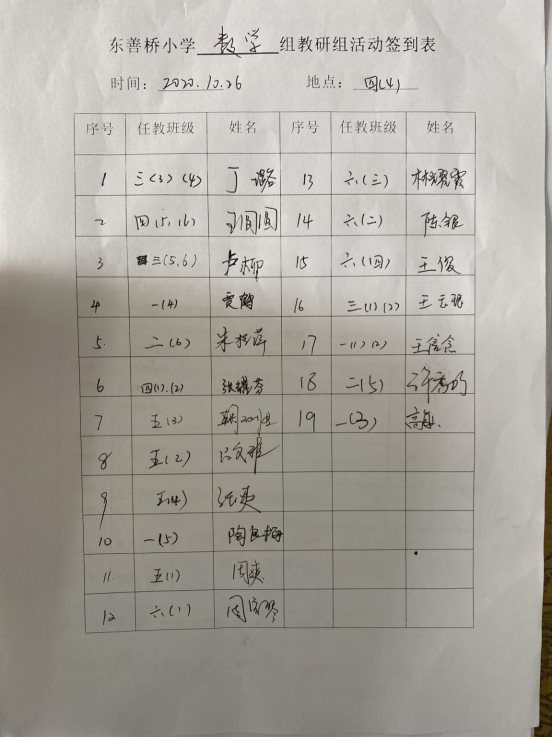

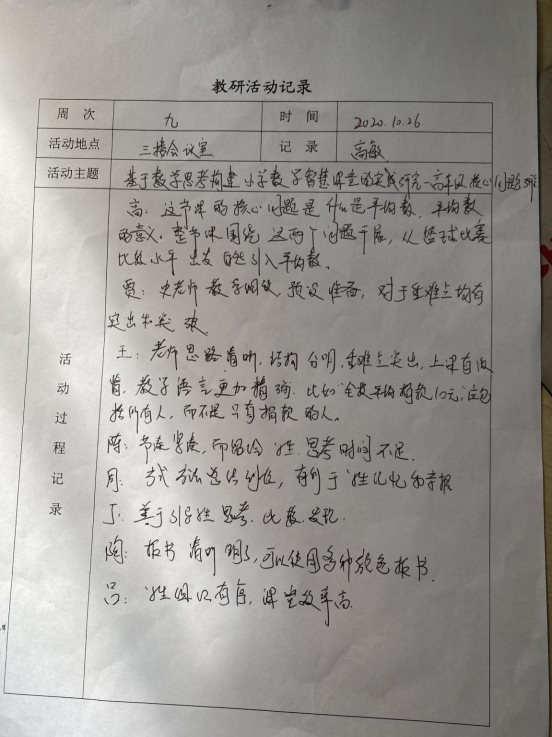

数学思考能力对于人一生的学习是很重要的,培养小学生的数学思考能力也应该是小学数学教学追求的主要目标,是数学教育的重心。基于此,我们提出了《基于数学思考构建小学数学智慧课堂的实践研究》这一课题,主要探讨如何以学生的认知能力、生活经验与情感体验为基础,通过落实学生数学思考目标,构建以知识学习为途径,以智慧为核心,以能力为目标,以机智为表现形式,使学生在知识与能力,过程与方法,情感与态度各方面成长的智慧课堂。而搞年级以核心问题为抓手。东善桥小学数学组10月26日开展“基于数学思考构建小学数学智慧课堂的实践研究-----高年级课堂核心问题研究”的主题教研活动,首先由史幸教师执教《认识图形》一课,本节课中,本节课中,通过核心问题"什么是平均数","平均数的意义"进行教学。

活动主题 | 基于数学思考构建小学数学智慧课堂的实践研究 -----高年级课堂核心问题研究

|

活 动 安 排 | 高年段课堂上是以“核心问题”作为教学出发点,让学生在独立思考、自主尝试、合作交流的过程中发展学生的深度思考,促进学生的智慧生成。 1.四年级教师磨课 2.史幸老师上研讨课《认识图形》。 3.组内教师研讨 |

备课组 | 数学组 | 备课组 教师 |

王园园 张耀芬 | ||||

主备教师 | 史幸 | 集体讨论时间 | 2020年10 月 26 日 | ||||

课题 | 平均数 | 所属单元 | 第四单元 | ||||

学情分析 | 一年级的学生,需要借助直观的学具来探索。他们有搭积木的经验,对搭积木有比较浓厚的兴趣,教材选择积木为学具,有助于学生在搭积木的过程中感知图形的特征,建立正确的表象。 | ||||||

教学 目标 | 1、使学生经历用统计图数据刻画平均数特征的过程,联系实际问题感受平均数的含义,建立平均数的概念;学会求简单平均数的不同方法。 2、使学生经历移多补少、先合后分寻求一组数据的平均数等活动,体会平均数是一组数据总体情况的反映,了解平均数在统计活动中的价值和作用,积累数学活动的基本经验。 3、使学生主动参与数学问题的探究活动,初步培养乐于思考、勇于质疑的品质,体会平均数在现实生活中的广泛应用,增强应用数学的意识。 | ||||||

重难点 | 教学重点: 平均数的意义和计算方法。 教学难点: 平均数意义的理解 | ||||||

教 学 过 程 | 参备意见 | ||||||

教学设计 | 一、创设情境,提出问题。 师:同学们,你们平时喜欢什么运动? 生1:我喜欢踢足球。生2:我喜欢游泳。生3:…… 师:同学们喜欢的运动真丰富~今天我们一起来看一看,五年级举办了什么运动。出示课件。 师:五年级一班和二班各派出三名同学参加投篮比赛,这是他们参赛选手的投中的个数。统计图上一个小格代表…… 生齐:一个球。师:那一号选手投中了几个球?生齐:4个。师谁来说一说五一班2号,3号同学投中的个数,五二班呢? (第四单元前面学习了统计图,同学们在已经会看统计图的基础上,经历统计图的数据刻画平均数) 二、解决问题,认识新知。 1、交流解决方法。 比一比:这两个班级,哪一个班级赢得了比赛? 学生同座位相互讨论,师指名回答。 生1:我认为五一班赢得了比赛。师:说一说你的想法! 生:我把五一班三个学生投的总数都加起来比较的。 师板书学生的思考过程:五(1)班4+9+8=21(个) 五(2)班:10+5+3=18(个)经过比较五一班的总数多,获胜。 师:听说有篮球比赛,五三班的同学也想参加,五三班派出四名同学,投中的个数如图,同学们!现在哪个班级获胜? 生齐:五三班!师指名同学回答为什么?生1:因为五三班投中的最多。 师:那老师宣布五三班获胜,对于这样的比法,你们有没有想说的。(有的学生此时对人数不一致产生质疑,觉得不公平) 师指名回答:一班和二班各派出了3名同学,五三班派出了4名同学,这不公平! 谈话:已经有同学们觉得比赛不公平了。那人数不同的时候,我们就规定,投的准的班级获胜。你能不能想到一个数,或者有什么办法判断哪个班级投的准呢?小组进行讨论。对学生进行指导 (初步感知平均数的意义) 师指名回答,生:把他们总数加起来,再除以他们的人数,得到平均数。师:你是怎么想到平均数的?生:因为他们有的投的多,有的投的少。师:人数不同我们可以算平均数,你们同不同意这个方法? 2、初步认识平均数。 出示课件,小组讨论 活动要求: 1、想一想:怎样知道五(1)班平均每人投的个数? 2、做一做:可以在图中移一移,也可以列式算一算。 3、说一说:把你的想法和小组里的同学进行交流。 指名学生回答:五(1)班4+9+8=21(个)21÷3=7(个)答:五一班小组平均每人投7个。 五(2)班:10+5+3=18(个) 18÷3=6(个)答:五二班小组平均每人投6个。五三班6+8+9+1=24(个)24÷4=6(个)答:五一班小组平均每人投7个。 总结第一种方法“先合后分” 设疑1:为什么一班和二班都是除以3,三班是除以4呢?引学生注意人数不同,除以的数就不同。总结,引导学生说出:几个人的总数就要除以对应的几个人。 设疑2:五三班一号同学投中的6个,和他们的平均数一不一样?(此处向学生说明他们的不一样之处,让学生感受平均数的意义) 3、计算平均数的方法。 启发:介绍 “先合再分”这种方法,是学生可以直观看到感受到的。从平均数“7”引起学生思考,五一班没有同学投了7个,为什么这里有个“7”,引导学生发现是把多的补给少的,多的越来越少,少的越来越多,直到他们变得一样多。板书:“移多补少”就得到了平均数“7”,7就是4、9、8这三个数的平均数。板书:平均数。谈话:这里的平均数不代表学生投的个数,它表示的是整体水平。板书:整体水平。 让学生自己用移多补少的方法分别说出五一班和五二班的平均数。通过计算,我们可以看出,那一个班级平均数稍稍高一些? 4、加深认识平均数。 (1)探究五(3)班成绩。 引导:为什么五三班参加的人多,反而没有赢得比赛呢? (让学生关注到投的最少的4号学生) 师:4号同学现在不再是投1个,他投了5个,你们猜平均数会发生什么变化? (引导学生关注到,4号同学投的个数变多,平均数也变大了,让学生说一说他们的发现和想法。) 师:4号同学经过勤学苦练,他投的更准了,这一次,他投了9个。 (通过估一估,算一算的过程让学生加深平均数的意义,理解平均数不可能低于最小的数,也不可能比最大的数大。) 先在统计图上移一移,再列式计算,得平均数,三幅图进行比一比,发现随着4号同学的发挥越来越好,平均数也在增加。 讨论:你发现一组数据的平均数大小有什特点吗?它一定在那个范围之内,为什么?说说你是怎样想的? 交流:平均数在最大的数与最小的数之间。 5、回顾问题。 你有什么想对平均数说的? 三、练习巩固,加深理解。 1、做“练一练” (1)学生观察笔筒里各有多少支铅笔。并按题里情境出示。你能移动笔筒里的铅笔,看出平均每个笔筒里有多少支铅笔吗? 提问:怎样移的,平均每个笔筒里有多少支? (2)你还能用什么办法来求呢?自己求出平均数。 提问:这求出的“6”是哪几个数的平均数? 2、做练习八第1题。 说说每条丝带的长度。 出示数据: 14厘米 24厘米 16厘米 提问:这里出示的3个数据中,你认为哪个数据可能是3条丝带的平均长度?为什么? 提问:18是哪些数据的平均数? 3、做练习八第3题。 依次回答两个问题,说明理由。 说明:队员的实际身高就可能会有155厘米的和超过160厘米的。 4、做练习八第4题。 (1)解决第(1)题,同时指名板演。 提问:是怎样解决的?说说想法。 (2)讨论第(2)题。 提问:说说你们的讨论结果。为什么会有超过平均数的箱数? 通过和平均数比较,你对平均数的大小有什么要说的。 四、全课总结。 你对学习平均数,知道了哪些知识? |

通过投篮成绩的比拼直接自然的引出平均数产生的意义

先求总数自然产生需要

小组活动,发挥学生主观能动性

方法总结很到位

循循善诱,善于引导总结,发挥学生主体性

可以在组织小组活动探讨

教学和练习可以交叉 | |||||

活动反思 | 平均数是统计中一个重要概念,对于四年级的学生来说比较抽象,新教材重视让学生在理解平均数的的意义基础上在应用于实际。基于这一点,我在设计中突出了让学生在具体情境中体会为什么要学习平均数,注重选取学生熟悉的生活场景引导学生在统计背景中理解平均数的含义和计算方法。在比较、观察中把握平均数的特征,进而运用平均数解决问题,了解它的价值。感受统计知识所带来的乐趣,树立学习数学的信心。

| ||||||