2017~2018第二学期东善桥小学语文集体备课八

发表日期:2018/5/31 11:28:44 作者:admin 有2255位读者读过

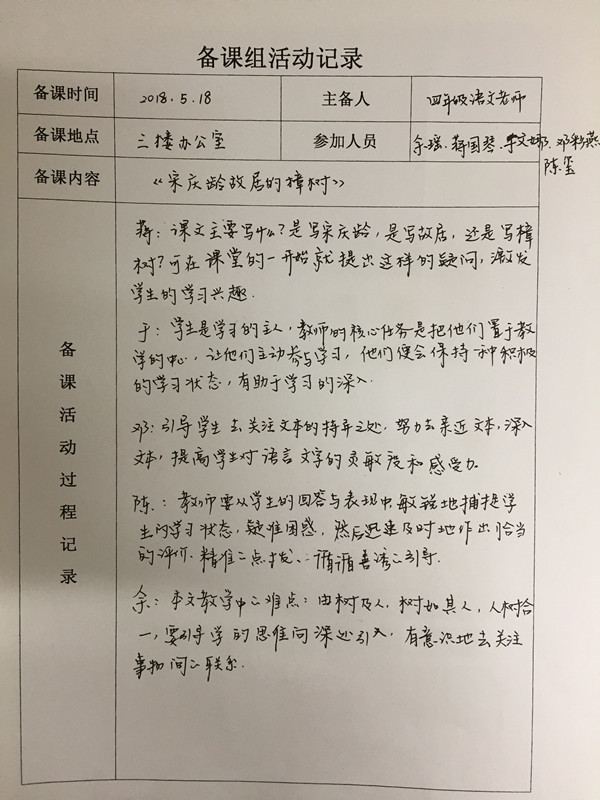

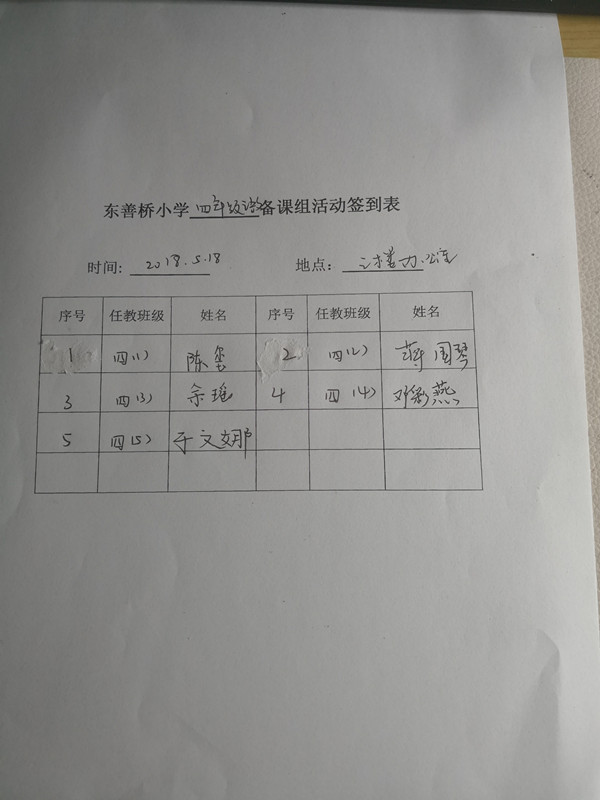

四年级备课组新闻报道

语文课程在提高学生语文素养的基础上,还要提高学生的思想道德修养和审美情趣。因此,我们组选择了第七单元的第二篇课文《宋庆龄故居的樟树》这一课。

第七单元国魂篇,是关于歌颂领袖人物和民族精神的教育。入选的这些课文人文内涵丰富,都是对学生思想教育的精品教材,而这样的编排,又进一步优化了课文的组合,提升了育人的效果。我们选择了《宋庆龄故居的樟树》一文,要求学生领会樟树的象征意义,体会作者对宋庆龄的崇敬与怀念。

在了解了本课的主题之后,四年级的五位老师分析教材,查阅各种资料,五人通过讨论,确定了教学方法,形成了初步的教学设计。让学生通过文本能够真正体会到宋庆龄的人格风范和高贵的精神品质。

2017------2018年度第二学期语文备课组活动方案

活动主题 |

《宋庆龄故居的樟树》 |

活

动

安

排 |

文章具体描写了宋庆龄故居的两棵樟树的外形和生长特点,以及它具有拒虫和香气永存的特点。表达出作者对这两棵樟树的赞美之情,又在字里行间透露出对宋庆龄的怀念之情。 1. 组内教师参考教参,查阅资料,确定教学重难点,形成个人初案。 2.组内教师进行集体备课,对初案进行修改。

|

《宋庆龄故居的樟树》一备教学设计

教案背景:

此教案为小学语文四年级下册中一篇托物言志的课文《宋庆龄故居的樟树》第二课时,其重点在于让学生通过对樟树特点的感悟,进一步感受宋庆龄的高贵品质,让学生感受宋庆龄与樟树的联系,感受樟树的象征意义。

教学课题:

《宋庆龄故居的樟树》,主要讲述了宋庆龄故居的两棵樟树的特点,以此衬托宋庆龄的高贵品质。

教材分析:

《宋庆龄故居的樟树》是苏教版(国标本)小学语文四年级下册一篇以物喻人的叙事性文章。文章具体描写了宋庆龄故居的两棵樟树的外形和生长特点,以及它具有拒虫的香气且能永久保持的高贵之处。既表达出作者对这两棵樟树的赞美之情,又在字里行间渗透着作者对宋庆龄的深深怀念之情。文章层次清楚,语言简洁,重点突出,全文共六个小节,可分为三段,第一段是一至三节,讲上海宋庆龄故居庭院里有两棵樟树。第二段是四、五两节,具体描写了樟树的外形和生长特点以及它永久保持香气的可贵之处。第三段是最后一节,讲人们爱在两棵樟树前留影记念。

表面看,文章层次清楚地介绍了樟树的外形及作用,但真正的目的是要借樟树要赞扬宋庆龄高尚的品格和坚毅的革命情怀。因此,教学本课的难点就在于要通过理解樟树的可贵之处来引领学生领会樟树的象征意义。

教学方法:

本课教学,本人先通过抓重点字词,重点句式,让学生反复诵读,感受樟树的“蓬蓬勃勃”和它的“可贵之处”,再通过交流合作,在出示大量宋庆龄的资料让孩子阅读的基础上,让孩子们感受宋庆龄的品质,来感受樟树的象征意义。

教学重难点

初步引导学生领会樟树的象征意义及体现的可贵品质。

教学准备

1、学生课前搜集宋庆龄的有关资料。

2、辅助课件。

教学目标

1、认知目标:学会本课5个生字,2个只识不写。理解由生字组成的词语。

2、能力目标:正确流利有感情地朗读课文;背诵课文。会用“无论……总是……”和“只要……就……”造句。

3、情感目标:课解樟树的可贵之处,领会樟树的象征意义,体会作者对宋庆龄的崇敬和怀念之情。

教学过程:

一、情境渲染,切题导入。

1、通过上堂课的学习我们知道了,这篇课文主要写的是两棵树。这堂课我们继续来学习第22课《宋庆龄故居的樟树》。

2、复习生字词。

3.课文主要讲了什么?

二、精读课文 ,研读赏析。

1、是怎样的两棵樟树,让宋庆龄如此的不舍呢?请同学们快速地默读课文,找一找,圈一圈,课文的哪些自然段具体描写了这两棵樟树。

2、出示第四自然段,学生自由读,找出一个最能反映樟树生长特点的词语。屏示第4小节。

(读后交流)“蓬蓬勃勃” 理解含义。(屏示:这是蓬蓬勃勃的两棵樟树。)

3.这段话中哪些地方反映樟树的蓬蓬勃勃呢?让我们再读课文(读后组织交流)

A “樟树不高,但它的枝干粗壮,而且伸向四面八方,伸得远远的”。

B “稠密的树叶绿得发亮

C “樟树四季常青,无论是夏天还是冬天,它们总是那么蓬蓬勃勃”中的“四季常青”

4.指导用 “无论……总是……”说话

5、这两棵樟树除了长得的蓬蓬勃勃外,还有什么特点?

同学们自由地读读课文的第五自然段,你能说说樟树的可贵之处在哪里?

6指导用 “只要……就……”说话

7.作者是通过什么方式展现出,这是樟树独有的品格的呢?

(与其他树木比较)

三、展示资料,品味人物。

1.、文章读到这里,我们了解了这是宋庆龄故居里蓬蓬勃勃、具有拒虫香气且永久保持的两棵樟树。

2、宋庆龄的故居有很多东西,为什么作者只写了这两棵樟树呢?宋庆龄跟这两棵樟树到底有什么关系呢?

3.老师为同学们准备了一些关于宋庆龄的小知识和故事(课件)

4.同学们自己来读一读,同桌可以讨论讨论,你读出了宋庆龄和樟树究竟有哪些共通之处了吗?

5.老师还为同学们搜集到一些国内外友人对宋庆龄的评价。

6. 现在小组讨论探究一下,人们来到故居,为什么爱在两棵樟树前留影纪念呢?

四、拓展延伸,悟写法。

1.课文仅仅在写樟树吗?

2.作者赞美樟树,其实就是为了赞美宋庆龄。这样的写作方法就叫“借物喻人”。

3.出示《卜算子 咏梅》《青松》,这是写什么的呢?

4.总结写法,运用于以后的习作。

五、作业设计:

1、收集借物喻人的作品如于谦的《石灰吟》、陈毅的《秋菊》等。

2、课外查阅有关宋庆龄奶奶的小故事,举行一次“我心中的宋奶奶”故事会,更多地了解这位伟大的女性。

板书设计

22、宋庆龄故居的樟树

樟树 借物喻人 宋庆龄

枝干粗壮 树叶稠密 美丽端庄

四季常青 蓬蓬勃勃 一生奋斗

香气持久 拒虫护物 一身正气

《宋庆龄故居的樟树》二备教学设计

一、教学目标:

1、学习生字词,掌握字音、字形,联系上下文理解重点词语的意思,感受词语中表达的情感。

2、能通过不同形式、不同目标的朗读练习,做到正确、流利、较有感情地朗读课文,感悟文章表达的简洁、精妙。

3、从审题入手,整体把握课文的主要内容和写作顺序。能够准确概括课文各部分的意思,初步感受课文“以物喻人”的巧妙构思方法,能带着思考走进课文,为第二课时的学习打下基础。

4、理解樟树蓬蓬勃勃的特点和有香气、能拒虫并能永久保持的可贵之处,体会关联词表情达意的作用。

二、教学过程:

揭题导入,寻找解读文本的语言线索

1、板书课题、齐读课题

(课前,板书好课题:宋庆龄故居的樟树)

同学们,今天,我们一起学习第七单元的第二篇课文,请大家齐读课题,读——(宋庆龄故居的樟树)。

教学生字“龄”

课题中有一个生字(龄下标点),龄这个字是后鼻音(龄上注音),齿字旁,代表的是年纪(红笔描红齿),所以龄这个字就有年纪的含义。

再读课题,读——(宋庆龄故居的樟树)。

3、质疑、激趣

读了课题,你想了解什么内容?请几生说。

就让我们带着这样的阅读期待,走进宋庆龄的故居,走近故居的樟树。

初读课文,理清文本的篇章脉络

请读课文,随机正音。

打开语文书,翻到127页。昨天大家都预习过课文了,谁愿意来展示一下朗读?

请一生读1-3节。读错处请学生重读。

请三生分别读4、5、6节。

师总体评价:看来大家预习的不错,字音读得很准确,句子读的很流畅。

2、理清脉络。

听了几位同学的朗读,你已经基本知道了课文的大致内容,请用简洁的话说说课文主要写了什么?

预设:

生1:樟树的作用。问:第几小节写的?第5小节。

生2:樟树的样子。问:第几小节写的?第4小节。

师总结:课文重点写了樟树的外形和作用(板书:树),那除了这些以外,还写了什么?

生3:写了宋庆龄非常喜欢这两棵树。问:你在哪里读到的?第1-3节。师:哦,在开头也写到了居住在这里的人。(板书:人、箭头)特别喜欢樟树,文中的词是舍不得。还写了什么?

生4:写人们和树留影。(板书:人、箭头)这是在结尾第6段,写了人们喜欢和樟树合影。

师总结:文章重点写了樟树的外形与可贵之处,在开头写了住在故居的宋庆龄因喜欢树而舍不得离去,在结尾写了参观故居的人们因喜欢树而合影留恋,这样的写法叫做——首尾呼应,奇妙的结构令人回味悠长。

三、学习文章第一部分,了解文本独特的表现形式

1、过渡、质疑:

这样的精妙构思中,有一段话显得有些多余。

(出示句子:这是两棵樟树。)

数一数,几个字?(6个字)

有什么实质性的内容吗?(没有)

其实它完全可以删掉(再出示前2节),可以在前面直接作介绍,可以在哪儿作介绍?谁来说。

生1:在第一段的最后:有两棵樟树。

生2:在第二段的最后:我舍不得这两棵樟树。

是啊,作者完全可以把这两棵樟树直接写出来,那它为什么不直接写?

咱们不着急解答这个问题,俗话说得好:书读百遍,其义自见,所有的阅读感受都应从品读中一点一点得来。跟着老师,我们就细细地来品一品。

第1节

(出示第1节)上海宋庆龄故居的庭院里有——两棵树。

(出示故居照片、宋庆龄照片)看,这就是宋庆龄的故居,也就是她曾经居住过的地方。这是谁?——宋庆龄。对,她的一生在这儿度过了很多的时光。

(出示和姐妹照片)你看,年少的时候,她和姐姐妹妹在这里度过了美好的少女时光。

(出示和孙中山照片)在青年时,她跟随着谁——孙中山先生,从这里踏上了革命的道路。

(出示和领导人照片)到了晚年,解放以后,她又在这所房子接待过许多的首脑、领袖。

(再出示故居照片)所以说,这是一所很特别的房子。同学们你们看,这所房子环境美不美?院子里只有两棵树吗?不是。不止这两棵树,但作者不写其他植物,只写两棵樟树。

(出示和周恩来照片)有一次,周恩来同志……小了一点。周恩来同志是宋庆龄一生中最敬重的人,可是这样的人提议她换一个大一点的房子,她拒绝了,拒绝的理由很简单,只有一句话——我舍不得这两棵树。这是两棵——樟树。现在明白作者为什么这样写了吗?

预设:

生1:激发人们的好奇,是什么树。

生2:承接上文,重点强调,开启下文,详细写两棵樟树。

生3:突出樟树的重要地位、特别。

生4:表现宋庆龄对樟树的喜爱。

师:在一遍遍的品读中,我们不仅明白了作者写了什么,还一起分析了作者为什么这样写,这才是真正的读书。

过渡:作者故意设下悬念,吸引我们,让我们对这两棵樟树充满了好奇,想不想知道这是怎样的两棵樟树啊?谁来给我们介绍一下?

四、学习文章第二部分,感悟文本语言的表情达意

1、请一生读第四小节,概括樟树特点。

听了他的介绍,我来采访一下:这是两棵怎样的樟树?

预设:枝干粗壮、伸向四面八方、伸的远远的、稠密的、绿得发亮的、四季常青的……

轮到你了,他们所有的答案,你能用文中的一个词概括吗?(这是两棵蓬蓬勃勃的樟树。)同意吗?同意。

2、蓬蓬勃勃

汉字要看字形,识字义。

(在树字上面板书蓬)蓬,上下结构,草字头,与草有关,本意指小草。

(在树字上面板书勃)勃,左右结构,力字旁,猜猜看与什么有关?与生命力有关。

蓬勃什么意思?(很有生命力、生机的样子)

如果我们用叠词的形式来表现,(再板书蓬勃)男生读——,女生读——,

蓬蓬勃勃什么意思?和蓬勃一样吗?

蓬蓬勃勃比蓬勃更有生命力,程度更深。

3、让我们沉浸到文字中,再次默读第四小节,哪些词语、句子让你深深地感受到这种旺盛的生命力?拿起书,自己读第4小节。

交流汇报(根据学生交流的顺序):

A(樟树不高,但它的枝干粗壮,而且伸向四面八方,伸得远远的。)

但……而且……

出示对比句子,课文多了哪几个字?但、而且,这是关联词。多了这几个关联词有什么不一样?

但,表示转折,不高是缺点,枝干粗壮是优点,更加突出枝干粗壮的优点。

而且,递进,说明优点不仅一个,不仅枝干粗壮,还伸向四面八方,伸的远远的。

出示樟树的照片。

看着图片,一起读这段话。

B(稠密的树叶绿得发亮。)

生:从稠密、绿的发亮体会出勃勃生机。

①稠密

稠密什么意思?我刚才教过你们,看偏旁识字:稠,禾木旁,本意和禾苗有关,像禾苗一样多,就是多的意思。

②绿的发亮

出示图片,你能用你的朗读把它读出来吗?请一生读,点评:你读出了重音。有的时候,轻轻地读也能读出一种强调,试试;有的时候,停顿也是一种强调,试试;好,用你喜欢的方式读。

过渡:还有没有哪句话?

C(樟树四季常青,无论是夏天还是冬天,它们总是那么蓬蓬勃勃。)

分享你的感受。

①无论……总是……

在这句话中,也有一个关联词语,无论……总是……是条件句式的关联词语。樟树四季常青,四季包含了——春夏秋冬,那为何作者说无论夏天还是冬天,不说无论春天还是秋天?来,换一换读一读,你体会到什么?(樟树四季常青,无论是春天还是秋天,它们总是那么蓬蓬勃勃。)因为夏天是酷热的,冬天是严寒的,这都是极端的环境,在极端恶劣的环境下,樟树都可以保持生机勃勃的状态,更不必说春秋季节了。一个无论……总是……,就突出了樟树四季常青的特点。

总结:孩子们你们真会读书,你们不仅读出了关联词语表情达意的作用,还读出了语言的精炼、准确,这才是真正的读书。我们在读书时,就要注意体会关键词句和关联词的作用。

4、配乐,师范读,学生读。

在第四小节,我们认识了这样两棵樟树,它长在宋庆龄故居的庭院里,……(第4小节)。

这么好的樟树,你们想读吗?一起来读。

过渡:这样的两棵樟树让居住在这儿的宋庆龄很——舍不得,(板书:舍不得)宋庆龄仅仅因为它蓬蓬勃勃就舍不得吗?不。那满庭的树木之中,像这样四季常青的树可能还有?(松树)像这样枝干粗壮的树可能还有?(梧桐)像这样绿得发亮的树可能还有?看来,蓬蓬勃勃还不是它最独特的地方,那么到底什么才是它最独特的地方?

生:有香气,能拒虫。(没有回答完整的话)

追问:其实还有很多树有香气不招虫子,它最独特在于?

生:能永久保持。

师:这才是别的树都没有的,樟树的可贵之处。(板书:有香气能拒虫、永久保持)

5、学习第五小节,默读课文。

刚才老师已经教给了你们读书的方法,你能不能用今天学到的方法,自己去看看作者是怎样写樟树有香气、能拒虫、永久保持的特点的?给你们3分钟时间,同桌交流,等会老师请同学们起来交流,开始。

谁来说说?

预设:

生1:与石榴作比较,通过对比,写出了樟树的能拒虫。

师引导想象:庭院里来了几只虫子,一半来到了院子里的石榴树上,一半来到了樟树上,你觉得接下来会发生什么?所以写石榴树就是为了通过对比,衬托出樟树有香气,能拒虫。

师相机:作者是怎么把石榴树和樟树的对比勾连起来的呢?谁来把这个句子读出来?

师引导:你注意到了隐含的关联词语。作者用了一个“而……却”,把石榴树和樟树的对比勾连起来,它在这里不仅起到了连接的作用,更是为了突出樟树的可贵之处。

“而且”进一步强调了香气能永久保持。

过渡:你还读到了什么?

生3:即使当它枝枯叶落的时候,当它作为木料制作成家具的时候,它的香气仍然不变。

师引导:即使……仍然

即使也是条件句式,作者通过假设若几种外在的条件变化,

一种是枝枯叶落,说明生命已经走到尽头

一种是作为木料制作成家具,说明已经不是完整的树,可能只是木块或者家具,

这样的条件它的香气仍然不变,突出了樟树香气永久不变的特点,举例也是最极端恶劣的情况,哪怕是最极端恶劣的情况,樟树的香气仍然不变,进一步表现出樟树的可贵。

生4:只要这木质存在一天,虫类就怕它一天。

取樟树条给生闻,闻到了什么?(香气)你看见的是什么?(小木块)是的,哪怕只是一个小木块,只要这木质存在一天,香气就存在一天,虫类就怕它一天;只要这木质存在一天,什么就存在一天,虫类就怕它一天。(精神、品质、灵魂……)樟树的可贵之处就在这里。

总结感悟

今天,我们一起走进了宋庆龄的故居,看到了两棵樟树,我们不仅看到了它的外在,也看到了它的内在精神,打开语文书,让我们通过朗读,再次认识一下这两棵树。樟树不高……(出示4、5小节)齐读。

学到这儿, 你应该对两棵樟树有了新的认识,这不仅仅是蓬蓬勃勃的樟树,还是有香气、能拒虫、香气能永久保持的樟树。你能理解宋庆龄为什么舍不得这两棵樟树了吗?

请同学们课下通过查阅资料,了解宋庆龄的品质和精神,继续完成学习单上的思维导图。

下课。

板书:

宋庆龄故居的樟树

蓬蓬勃勃 体会关键词句的作用

想到

人 树 香气拒虫 关联词

永久保持

学习单: